文 | 追问nextquestion

你有没有见过这样的一幕:一位老人手抖得拿不起勺子,走路像踩在棉花上一样,一步一晃、步履艰难。但在做了一个小小的手术之后,他就可以重新提起了茶杯,迈开了久违的步伐。这就是“深部脑刺激”(Deep Brain Stimulation,简称DBS)能够带来的改变。

每年的4月11日是世界帕金森病日。帕金森病,可能比你想象的更常见。全球大约有1000万人罹患帕金森病[1]。在65岁以上的老人中,每100人里就可能有1到2人正在与这种疾病抗争[2]。

帕金森病究竟是如何一步步侵蚀患者的身心健康?在这场与疾病的漫长而复杂的对抗中,DBS能否带来转机?权衡疗效与安全性,技术进展能否改变着全球帕金森病患者的疾病走向?在这篇文章中,我们将一起走进帕金森病与DBS的故事。

01 故事的起点:一个医生的街头观察

时间倒回到200多年前的伦敦,一位医生在街头注意到几位走路奇怪、手不由自主颤抖的人。他并没有像旁人一样只是匆匆一瞥,而是认真地记录下这些现象,最终写成了一篇论文。这位医生的名字叫詹姆斯·帕金森(James Parkinson)。

1817年,他发表了划时代的文章《论震颤麻痹》(Essay on the Shaking Palsy),首次系统描述了一种奇特的疾病:患者动作迟缓、肌肉僵硬、手抖不止,走起路来步伐踉跄。他将这种症状称为“震颤麻痹”(Shaking Palsy)。后来,人们为了纪念他的贡献,将这种疾病命名为帕金森病(Parkinson’s disease)[3]。

更令人惊讶的是,在200多年前,帕金森就已经注意到,除了运动功能受损,患者还会出现睡眠障碍、情绪低落甚至记忆和认知方面的问题。这些后来被称为“非运动症状”,直到近代才逐渐受到重视。

也许,医学中的许多重要发现,正是源于一位观察者的细心与好奇。

02 帕金森病的病因及传统治疗

说到帕金森病,很多人第一反应是“手抖”、“行动迟缓”,但这背后的原因,其实藏在大脑深处的一个叫黑质(substantia nigra)的区域里 [4]。这个区域虽然不大,却是控制身体运动的关键枢纽之一。它通过释放一种叫多巴胺(dopamine)的神经递质,来“润滑”大脑与身体之间的运动指令。多巴胺就像大脑中的“机油”,确保运动指令顺畅传递到全身。当“机油”枯竭时,身体这台“机器”就会生锈、卡顿。

但问题也来了:我们能不能用药物替代或补充脑内多巴胺?于是在1950年代,左旋多巴(Levodopa)诞生了。它可以在体内转化为多巴胺,有效缓解症状,让很多患者重新动起来。直到今天,它仍是治疗帕金森病的经典用药。

但左旋多巴的缺点也很明显:左旋多巴的效果会随着使用时间推移而递减,有些患者还会出现控制不住的异常动作(如异动症)。雪上加霜的是,左旋多巴的药效好时活动灵活,药效一过,患者就僵硬如雕像[3]。这种突如其来的状态转变,被称为“on-off 效应”,是许多帕金森病患者在中晚期治疗中必须面对的一道难关。

为了应对“on-off 效应”,医生也会联合使用一些辅助药物,如MAO-B(单胺氧化酶B型)抑制剂和COMT(儿茶酚-O-甲基转移酶)抑制剂[5],以延长多巴胺的作用时间,减缓症状波动。然而,即使有这些药物辅助,仍有不少患者在疾病中晚期难以通过药物稳定控制症状。

在药物之外,医生们也尝试过更直接的方式来对抗帕金森病——动手术。早在20世纪中期,医学界就开始尝试破坏某些脑区来缓解症状。医生们发现,如果用高温灼烧掉苍白球(globus pallidus)或丘脑(thalamus)中一部分异常活跃的区域,病人的手抖、僵硬等症状确实能有所缓解[3]。这类手术被称为“神经核团毁损术”(pallidotomy 或 thalamotomy)。但问题也很明显,这些操作是不可逆的。一旦“破坏”了大脑中某个关键区域,带来的功能损伤是无法恢复的。

03 深部脑刺激(DBS)

想象一下:大脑的某个区域出了问题,我们既不需要切掉它,也不用吃一堆药,而是用一根小小的电极,把“指令”通过电的方式直接送进去,让大脑重新恢复节奏。这就是“深部脑刺激”。

治疗方式

优点

缺点

药物

非侵入性,起效快

长期效果递减,副作用明显

传统手术

部分症状缓解持久

不可逆,风险高

深部脑刺激

可逆、可调,副作用可控

需手术,费用较高

▷表1:DBS与传统帕金森疗法的对比

1987年,一个偶然的发现改变了一切[6]。当时医生们在做“丘脑毁损术”前,为了确定位置是否准确,先用高频电刺激丘脑中的一个区域。结果令人震惊:患者的手颤立刻停止了!而且手的力量和灵活性一点没受到影响。

这一下打开了新思路。也许我们根本不需要烧掉大脑某部分,用电刺激就能抑制症状。而且,电刺激是可调节的、可逆的、可控的,远比传统手术安全灵活。

到了1990年代,研究人员通过灵长类动物模型,确认了两个特别关键的脑区:苍白球内侧部(GPi)和丘脑下核(STN)。这两个区域,就是今天临床中最常使用的深部脑刺激靶点。

如今,DBS已经获得FDA和欧盟CE的认证,成为治疗帕金森病、特发性震颤等疾病的主流技术之一[4]。同样,在中国,DBS已被批准用于治疗多种疾病。1998年,DBS首次在我国应用于帕金森病的治疗。2016年,DBS进一步获批用于治疗原发性肌张力障碍[7]。

那它到底是怎么起作用的?科学家至今还在研究它的具体机制,目前的理解是:DBS更像是在打乱大脑内一段“坏掉的旋律”。

帕金森病的核心问题之一,是大脑某些区域(比如STN、GPi)开始发出异常的“节律性错误信号”。这些信号就像一段不断重复的错误旋律,导致身体出现震颤、僵硬、动作缓慢等症状。

而高频电刺激的作用,就像一段“白噪音”:它不会直接修复故障的地方,而是干扰并覆盖掉这些错误节律,让大脑的运动网络重新找回平衡与节奏。

更妙的是,刺激信号不仅只在局部起作用,它还能沿着神经通路向前(顺行)或向后(逆行)传播,把“调节信号”扩散到整个大脑的运动中枢,从而打通了一条被堵塞的神经高速公路。

简而言之,DBS不是修好了大脑内哪块“零件”,而是让整个脑部系统重新协作起来。这也正是深部脑刺激最特别的地方:它不摧毁、不替代,而是与大脑“共舞”,温和却有效。

04 DBS的临床应用

截至目前,全球已有超过20万人接受了DBS治疗帕金森病,每年仍有数万例手术在不断进行 [8]。这项治疗方法早已从实验室走入临床,成为国际指南推荐的标准疗法之一。

在中国,接受DBS手术的患者数量相对较少。根据现有资料,1998年至2019年20年间积累有1至2万中国患者接受DBS,其中包括了帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍等[9]。这与中国庞大的帕金森病患者群体形成鲜明对比[10]。

深部脑刺激手术的过程,其实比很多人想象的要温和许多。医生会先利用MRI和CT进行详尽的术前影像评估,精准定位大脑中需要刺激的“靶点”区域。手术过程中,医生会使用一种立体定位系统,将细如发丝的电极准确植入目标位置。为了确保效果,患者通常会保持清醒,医生一边电刺激一边观察身体的即时反应,比如震颤是否减轻、动作是否流畅[4]。完成后,电极会连接到胸前植入的一个“神经起搏器”,这个小装置会持续发送高频(通常为130 Hz)电流,就像一位看不见的指挥家,为紊乱的大脑节奏重新打拍子。

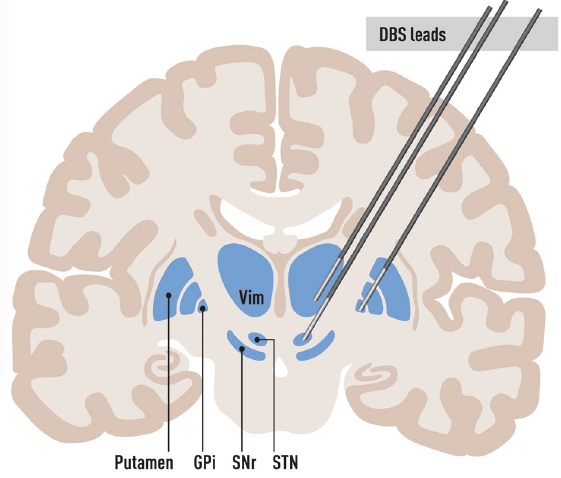

▷图2: 显示了三根四极DBS电极的植入位置,一根位于VIM(丘脑腹中间核),一根位于STN(下丘脑核),一根位于GPi(内侧苍白球) [4]。

术后恢复通常也比预期中快。手术本身是微创的,一般仅需几个小时完成,不需大面积开颅,而是通过钻孔植入电极。患者术后几天内就可出院,但正式启动刺激往往安排在术后1到2周。在这一阶段,神经科医生会使用外部设备进行参数调节,找到最适合每位患者的刺激设置。

通常在术后1至3个月内,多数患者会明显感受到症状缓解[4]。有些人重新拿稳了筷子,有些人可以自己系扣子、写字,甚至再次开车出门。为了进一步巩固疗效,许多医院还会安排术后康复训练计划。包括语言治疗、动作协调、心理支持、营养管理等综合干预,这些“软支持”往往能极大地增强DBS的整体效果,让患者更快、更稳地重回生活。

关于疗效,目前已积累了大量长期临床数据。DBS对帕金森病最明显的作用,是改善运动功能:比如缓解手抖、减少僵硬、提升行动速度、降低药效波动。研究显示,大约80%的患者术后震颤大幅缓解,超过70%的患者可以减少口服药物的剂量,从而减轻药物副作用的困扰[4]。

更令人欣慰的是,DBS在帕金森病患者中的疗效可持续10至15年。例如,一项发表于《Journal of Neurology》杂志的研究显示,DBS在术后15年内仍能有效改善运动功能障碍 [11]。换句话说,DBS不只是短期缓解,更有可能带来长期稳定。

在这项技术的背后,还有许多真实患者的故事,令人动容。

49岁确诊帕金森病时,小学教师西蒙的世界崩塌了。十年后,当药物逐渐失效,连早晨起床都因剧烈痉挛变得困难时,他选择了DBS手术。术后恢复并非一帆风顺,平衡障碍和语言困难曾让他陷入低谷,但经过多次设备调试,震颤和痉挛症状得到显著改善。如今,他不仅能重新规划西班牙露营之旅,更准备好牵着女儿走向婚礼红毯。“就像中途换马继续赛跑,”西蒙说,“虽然要重新适应,但这场人生赛事,我仍在全力冲刺[12]”。

中国患者焦飞9岁就被确诊为帕金森病,哥哥也同样早发病,家庭因此陷入困境。随着病情加重,他因行动困难、生活无法自理而一度产生轻生念头,甚至写下遗书,希望将遗体捐给医学院做研究。转机出现在他接受唐都医院王学廉教授团队实施的DBS手术之后,症状得到了显著改善。术后,他不仅重拾对生活的信心,还成功完成了一次16公里长跑,并因此被授予“全球英雄”称号。这个曾想“解脱”的少年,终于跑出了属于自己的希望[13]。

05 DBS的风险和局限性

尽管DBS能有效改善帕金森病的症状,但它并不是没有副作用。部分患者在术后可能会出现言语困难(如口齿不清)、平衡障碍、情绪波动(例如情绪高涨或冲动行为)甚至抑郁[4]。

不过,好消息是,大多数由电刺激引起的不适是可调节的。通过医生调节刺激的强度、频率和节律,这些副作用往往可以减轻甚至消除。“DBS后的调试像是在‘调收音机’,每次微调都可能带来生活质量的大提升。”

需要强调的是,DBS目前并不能治愈帕金森病,无法阻止神经退行性病变的进程,但可以延缓某些症状的发展、减轻药物依赖。因此,DBS是一种长期的症状管理工具,而非终结疾病的手段。患者在接受手术后仍需持续随访,定期进行参数优化。

此外,DBS是一项需要长期维护的治疗,设备电池需定期更换,如果电量耗尽或系统出现故障,病人可能会迅速出现严重的反弹症状,甚至需要紧急处理。因此,DBS不仅是一次性的手术,更是一场持续多年的医学合作,需要患者、家属与医疗团队的共同配合。

值得注意的是,虽然从医学角度来看,DBS对合适的帕金森患者,无论男女,都可能带来显著效果。但现实中,男性接受DBS的比例却明显高于女性[14]。这种差异并非出自生理适应性,而更多反映了性别相关的社会因素,比如家庭角色认知、照护资源分配、医疗信息获取、甚至对手术风险的接受程度。在一些文化背景中,女性患者往往在做出医疗决策时面临更多顾虑和障碍,这无形中影响了她们接受先进治疗的机会。

同时,DBS手术及设备维护的费用也可能成为门槛。在尚未实现医疗费用广泛报销的地区,这项治疗可能对部分患者来说仍不容易负担。这些问题提醒我们,在医学技术不断进步的同时,也需要正视医疗资源公平性与社会支持系统的建设。

06 DBS的技术展望

随着科技的不断进步,DBS技术也在持续演变,为帕金森病患者带来前所未有的希望。当前,DBS领域的一些最新进展正不断突破传统的治疗边界,包括闭环刺激、智能调控、电极精准定位、远程管理等多项前沿技术。

其中最具代表性的是闭环DBS[15]。与传统的“恒定输出”方式不同,闭环系统内置有脑电图感应器,能够实时监测大脑特定区域(如STN或GPi)的神经信号,尤其是与运动功能相关的β波活动。一旦发现异常波动,系统会自动调节电刺激的强度,实现“按需治疗”。这种自适应机制不仅有助于减轻副作用,还能显著延长设备电池的使用寿命,被誉为“让大脑自己说话”的智能技术。

此外,定向电极技术的引入,也使DBS变得更加精准[4]。医生可以将电流聚焦于特定区域,避免波及周围不相关的脑组织,从而减少如言语不清、情绪异常等副作用。对患者而言,这不仅意味着更好的疗效,也意味着更少的干扰。

远程编程与诊疗的发展,则大大降低了患者的后续管理负担[4]。通过互联网,医生可以远程调整刺激参数、检测设备状态,患者无需频繁前往医院,尤其对居住在偏远地区的患者来说,这是一种便捷而安全的福音。

与此同时,研究者也在积极探索优化的电刺激模式,例如改变脉宽、频率、波形组合等,以实现更加个性化的治疗调节[4]。这些定制化参数可能使DBS治疗更贴合患者的具体病情,进一步提升疗效。

更令人期待的是,未来的DBS系统可能会与人工智能、基因疗法或干细胞技术相结合,从“控制症状”迈向“干预疾病进程”甚至“神经修复”[15]。这些跨学科的突破可能改变帕金森病的治疗范式,为患者带来真正的长期改善甚至逆转。

可以预见,未来的DBS将不再只是一个单一的神经刺激器,而是一个融合感知、计算、反馈、调控于一体的“神经接口平台”。它不仅需要更精密的工程技术,也对医生的知识结构和临床判断提出了更高的要求。在这一进程中,DBS不再只是“插入电极”,而是开启了脑科学与人工智能融合的全新篇章。

07 结语

在技术层面,尽管DBS在帕金森病治疗中取得了显著进展,它仍然只是帕金森综合治疗的一部分。DBS主要用于缓解症状,但随着时间的推移,疗效可能会逐渐减弱。因此,它需要与药物治疗、康复训练以及心理支持相结合,才能更好地改善患者的生活质量。

随着DBS技术的不断创新和进步,未来这项治疗方法将变得更加精确和个性化。然而,随着技术的复杂性增加,临床医生将面临更多的挑战,需要不断提升自己的专业能力,以应对这种多方面、复杂的治疗需求,并且最大程度地利用DBS技术的潜力,进一步改善患者的治疗效果。

在社会层面,帕金森病的最主要危险因素是年龄,而随着全球人口的老龄化,帕金森病患者的数量预计将会显著增加,尤其是在发展中国家。因此,人口结构的变化将加剧帕金森病所带来的社会负担。随着疾病的普及,如何平衡DBS医疗资源的分配和患者的需求,将成为全球社会亟待解决的重要问题。

最后,我们不妨回顾一下詹姆斯·帕金森在其1837年论文中的结语,从中汲取前进的力量 [3]。他曾写道:

这篇论文的一个重要目的,是唤起那些致力于揭示疾病本质的医学研究者的关注,特别是对帕金森病的关注。

通过他们仁慈而坚定的努力,我们或许能揭开帕金森病的真正面貌,找到缓解,甚至找到治愈之道。

这段话提醒我们,正是通过无数医学工作者的努力,我们才有了今天对帕金森病的治疗技术和对未来的期待。

科学技术无法阻止衰老,但能为时间赋予尊严。

参考文献:

1.Foundation, P.s. Statistics. 2025; Available from: https://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/statistics.

2.Brakedal, B., et al., A nationwide study of the incidence, prevalence and mortality of Parkinson’s disease in the Norwegian population. NPJ Parkinsons Dis, 2022. 8(1): p. 19.

3.McDonald, C.G., Gavin; Hand, Annette; Walker, Richard W.; Fisher, James, M., 200 Years of Parkinson’s disease: what have we learnt from James Parkinson? Age and Aging, 2018. 209-214.

4.Lees, A.J., J. Hardy, and T. Revesz, Parkinson’s disease. Lancet, 2009. 373(9680): p. 2055-66.

5.Hauser, R.A., Levodopa: past, present, and future. Eur Neurol, 2009. 62(1): p. 1-8.

6.Benabid, A.L., et al., Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral Parkinson disease. Appl Neurophysiol, 1987. 50(1-6): p. 344-6.

7.神外前沿. 视频实录 |天坛医院张建国:脑深部电刺激这二十年 国内已超2万例手术 2019; Available from: https://www.sohu.com/a/350483083_130047?utm_source=chatgpt.com.

8.Sandoval-Pistorius, S.S., et al., Advances in Deep Brain Stimulation: From Mechanisms to Applications. J Neurosci, 2023. 43(45): p. 7575-7586.

9.Zhang, C., et al., An International Survey of Deep Brain Stimulation Utilization in Asia and Oceania: The DBS Think Tank East. Front Hum Neurosci, 2020. 14: p. 162.

10.中国新闻网. 中国帕金森病患者超300万,逾九成受访者不知可由手术医治. 2021; Available from: https://www.chinanews.com.cn/jk/2021/04-03/9446989.shtml.

11.Volonte, M.A., et al., Long term follow-up in advanced Parkinson’s disease treated with DBS of the subthalamic nucleus. J Neurol, 2021. 268(8): p. 2821-2830.

12.UK, P.s. Deep brain stimulation: Simon’s story. Available from: https://www.parkinsons.org.uk/information-and-support/your-magazine/stories/deep-brain-stimulation-simons-story?utm_source=chatgpt.com.

13.姜飞熊. 用了21年,他把这项帕金森病治疗手术做到了国际领先水平. 2020; Available from: https://m.thepaper.cn/baijiahao_7228013?utm_source=chatgpt.com.

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏