定焦One(dingjiaoone)原创

作者 | 金玙璠

编辑 | 魏佳

最近,市场的聚光灯又一次打在了Manus身上,但这次的关键词,不是三个月前的“一码难求”,而是当下的“跑路”疑云。

这家凭借一段演示视频火遍全球的AI Agent公司,继6月官方确认总部迁至新加坡后,近期证实对国内业务团队进行了大刀阔斧的优化——120名员工中,仅保留40余名核心技术人员迁往新加坡,其余皆被裁员。

一时间,官方社交媒体清空,与阿里的合作动态被删除,中文版产品无法使用……种种迹象让“Manus跑路”的猜测甚嚣尘上。

与之形成鲜明对比的,是其在海外社交平台X上的账号保持更新,最新一条更新时间为7月10日,介绍一场定于13日在旧金山的徒步活动信息。

尽管有知情人士向虎嗅澄清“公司没跑路,业务正常”,Manus创始人兼CEO肖弘也在社交平台发文表达了“在新的环境下做好全球化产品”的愿景,但市场的疑虑,并未因此消散。

从时间线上看,Manus从3月6日产品上线,到宣布融资、总部迁移,再到大规模裁员,整个过程也就130天左右。这家明星公司的故事,更像是整个AI Agent赛道在理想与现实夹缝中的一个缩影。

要读懂Manus的这场“迁徙”,需从两条关键线索切入:一是4月来自美国老牌VC Benchmark的投资及其连锁反应,二是Manus产品本身和Agent赛道面临的商业化压力。

Manus“出走”,理性还是无奈?

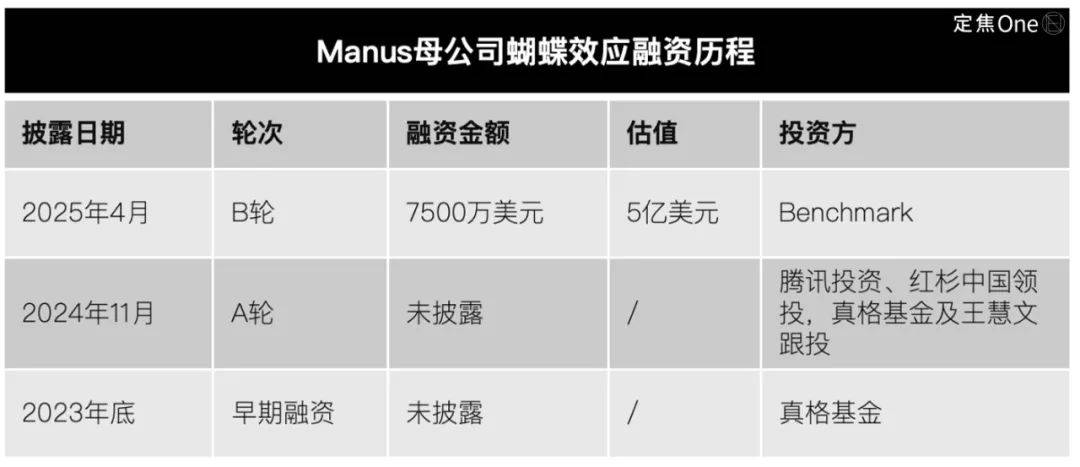

事情要从今年4月下旬说起。Manus母公司蝴蝶效应完成了一笔重磅融资:由硅谷知名风投Benchmark领投的7500万美元(约合5.5亿元人民币)B轮融资,估值跃升至5亿美元。B轮融资所筹集资金将主要用于拓展美国、日本及中东等国际市场。

按理说,这应该是个值得庆祝的好消息,毕竟Benchmark是硅谷顶级VC,投过Uber、Twitter、Instagram等明星公司。

但拿到这笔钱也意味着,Manus必须更加谨慎处理合规问题。根据今年1月生效的一项美国新规,部分涉及跨境技术企业的投资需接受严格审查。作为一家AI公司,Manus自然在关注范围之内。

一位关注出海项目的投资人对此表示,对于Benchmark这样的美国投资机构来说,在做出投资决定时,会同步考虑到后续的合规安排,“这不只是简单的投资谈判,更是一个包含了投资、迁移、架构调整的打包协议。”

事实上,这类操作在Benchmark此前的投资案例中已有所体现。AI视频公司HeyGen在2023年注销了中国公司主体,2024年获得了Benchmark的融资,并在融资完成后将总部从深圳迁至洛杉矶。

不过,将Manus的迁移完全归因于资本的压力,或许也不全面。一个关键细节是,Manus的新加坡主体、一家英文名为“Butterfly Effect”的公司,早在2023年8月就已在新加坡注册,并由开曼群岛的同名实体全资控股。

上述投资人分析,在今年3月视频爆红之前,甚至在与Benchmark的投资谈判开始之前,Manus就存在为海外布局做准备的可能。

Manus需要一个全球化的舞台,Benchmark需要一个合规的投资标的,创业者与资方的合作更像是双方利益的高度契合。

正景资本投资合伙人刘雨佳对「定焦One」分析,除了资本与监管,算力和数据的现实考量,也是推动这次“迁徙”的关键力量。

近年来,受地缘政治影响,一些高性能AI芯片在部分市场的获取渠道受限。作为亚洲的GPU和算力枢纽之一,新加坡对Manus这样的AI公司而言,是一个具备资源灵活性和国际连接优势的理想落点。

一位接近Manus的人士透露,Manus之前就曾遇到过高端算力资源不足,导致智能体产品的迭代延迟。在这种情况下,迁移到新加坡,有希望更高效地获取算力资源。

数据合规也是一个重要考量。刘雨佳强调,随着各国对数据安全和跨境传输要求越来越严格,如何在合规的前提下开展国际业务成了所有AI公司都要面对的问题。新加坡相对宽松的数据合规框架,为Manus服务全球市场提供了更大的操作空间。

当然,这也意味着选择。上述接近Manus的人士称,Manus目前的体量,很难同时兼顾中美两个市场。全力押注海外,是目前的战略决策。

而其从一开始就主要调用海外大模型的技术路线、对国产大模型的依赖度相对较低,在某种程度上也为如今的“出海”埋下了伏笔。

出海的B面:产品和用户,怎么样了?

资本层面的故事终究要回归到产品本身。毕竟任何一家明星公司,都要靠产品和商业模式说话。

先简单说说Manus是什么。如果你还没接触过,可以把它理解成一位能干的助手——不是那种只会聊天的机器人,它的优势是会拆解并调用各种工具执行复杂任务,最后把结果交给你。最巧妙的是它的界面设计:左边是熟悉的聊天框,右边是一个执行窗口。这种设计对普通用户来说特别直观,让你感觉AI真在替你“操作电脑”。

今年3月,Manus凭借“通用AI智能体”产品横空出世,内测码一度被炒至10万元一个,当时Xsignal(奇异因子)数据显示,其月活跃用户(MAU)峰值突破2000万。

然而,当新鲜感褪去,市场开始回归理性。5月开放注册后,其月活数据显示骤降至约1000万(Xsignal),用户留存率面临严峻挑战。

这种体验上的落差,源于AI Agent产品现阶段普遍存在的“能力边界”。

过去三个月,Manus最大的变化是在6月推出免费的Chat模式和一个名为Playbook的模板库,后者让用户可以直接套用现成的工作流程。Manus还优化了架构——据说成本降低了5倍,速度提升了2倍。

为了感受它目前的真实能力,「定焦One」为基础版Manus设计了两个任务:一个贴近普通人的生活场景,一个偏向专业领域,正好能看出Manus在不同场景下的表现。

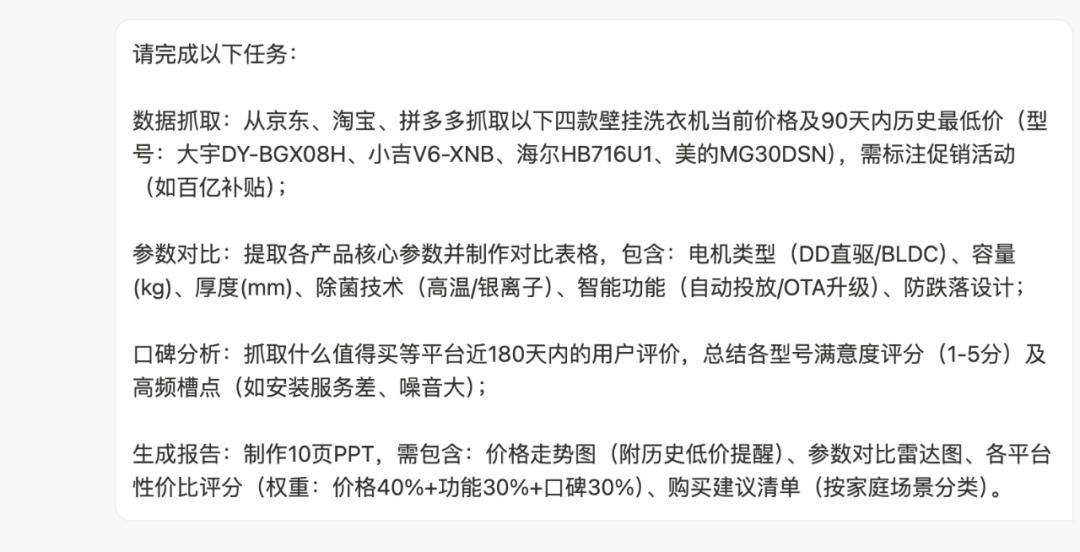

第一个任务是让Manus为消费者比较四款壁挂洗衣机。这是一个典型的消费决策场景,考验AI的综合能力:需从多个电商平台抓取价格数据、整理产品参数,并分析用户评价。

Manus第一步是生成了一个详细的计划列表,然后按部就班地调用各种工具去执行。整个过程耗时15分钟,效率确实不错。但结果如何呢?

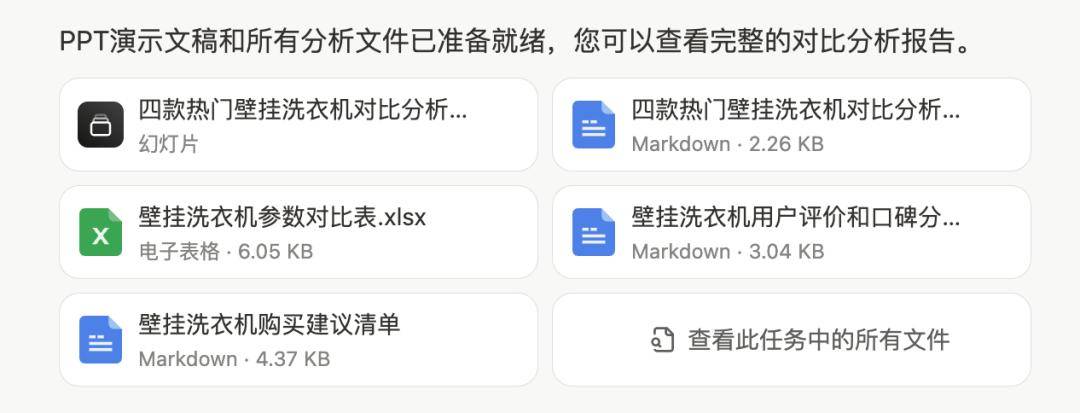

先说亮点:Manus生成的PPT看起来挺精美,不仅汇总了用户评价数据,还给出了按家庭场景分类的购买建议。而且在遇到平台反爬机制时,比如京东的滑块验证,它会主动寻求人工帮助,这比之前直接跳过要“聪明”多了。

但基础数据的可靠性让这份报告打了折扣:任务明确要求对比三个平台的价格,最终它只给出了京东的数据;其价格抓取的准确性不高,部分产品的价格差距还比较大,原因或是像京东这样的平台,一个链接往往对应多个不同型号的产品,这让精准比价难度变高。另外,核心参数的抓取也不够全面。

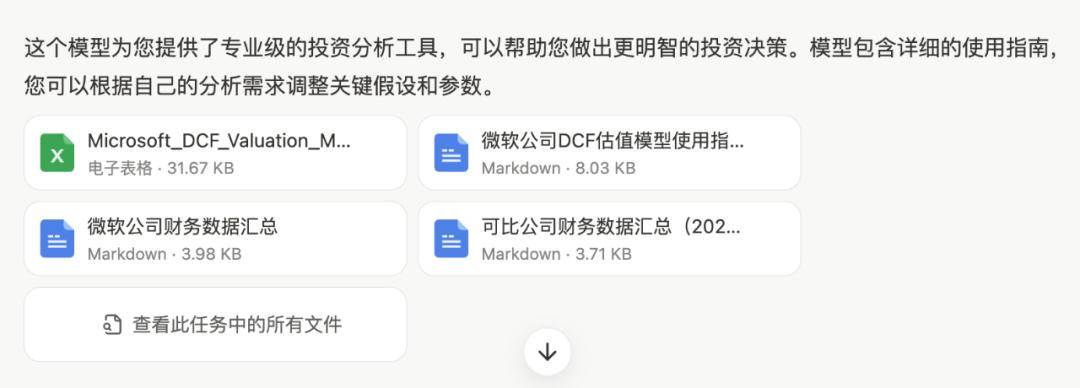

第二个任务专业性极强:让Manus以二级市场分析师的身份,为微软公司做详细的Excel估值建模。

同样是15分钟,Manus交出了一个包含DCF估值、可比公司分析、敏感性分析等多种方法的综合模型。一位AI领域的投资人评估这个模型后表示,最终输出的模型遵循投行的专业标准、数据抓取比较准确,但在需要“人性判断”的环节,比如风险定价,AI还是不能替代人的决策。

更具体的问题是,模型中对微软β值(衡量股票相对市场波动的指标)的取用,还停留在2023年的静态数据0.9,而彭博终端2025年7月的数据早已更新至1.05-1.10。这种对实时数据敏感性不足的问题,直接影响了估值的准确性。

说到体验,测试过程中还有个小插曲值得一提。当免费积分用完后,Manus提示需要付费升级。付费最便宜的basic版(19美元/月)时,连续两次因为“账户风险”而失败,第三次才终于成功。

这两个测试一定程度上反映了Manus乃至当前AI Agent的现状:执行力很强,但经验不足,甚至有时候会犯一些低级错误。也就是说,你可以把一些重复性、标准化的流程性工作交给它,但需要精准数据和实时判断的关键决策还是得你自己来。

这种差距,恰恰体现了AI工具与专业人士之间的边界。多位技术人士对「定焦One」表示,他们给Manus的任务会涉及到编程,比如写一个小游戏。但Manus在处理复杂任务时的失败率仍然偏高,特别是在生成视频时经常出现卡顿,数据爬取也经常受到平台限制,负载过高时甚至会直接拒绝创建新任务。

有待提升的产品表现,直接导致了用户增长的困境。国信证券在研报中强调,AI Agent要成为人机协同的新范式,需要具备规划、工具使用和记忆三大核心能力。目前来看,Manus在“工具使用”的可靠性和精准度上,仍有很长的路要走。

AI Agent背后的成本账

除了用户增长,还有商业化的压力。

Manus的商业模式是分级订阅制:基础版每月16美元,Plus版每月33美元,Pro版每月166美元,按年起订。但它的模式面临成本挑战。

为了处理复杂任务,Manus需要同时调用多个大模型的API。根据The Information在2025年3月18日的报道,Manus的产品现阶段同时受到服务器容量和高昂运营成本的限制。

这种成本结构的问题在与竞品的对比中更加明显。以Genspark为例,它宣称在45天内就实现了3600万美元的年化经常性收入(ARR),而且是在零广告投入的情况下,仅凭20人的核心团队就实现了这样的成绩。

这很大程度上得益于其商业模式的设计。Genspark主要专注于文档分析和知识提炼,这类任务相对标准化,成本也更容易控制。同时,欧美用户的付费意愿普遍较高,这为Genspark提供了更好的收入基础。

相比之下,Manus的定位更加宽泛,试图成为一个通用的AI代理,这虽然扩大了应用场景,想象空间更大,但用户需求差异很大,需要调用的模型和资源也不同,这直接增加了成本控制的难度。

迁移到新加坡虽然解决了部分问题,但刘雨佳认为,人力成本、办公成本这些固定成本的增加,对Manus这样一家创业公司的商业模式无疑提出了更高的要求。如果说在国内时还可以通过相对较低的运营成本来支撑探索期的亏损,那么在新加坡的高成本环境下,公司必须更快地找到可持续的盈利模式。

图源 / Pexels

图源 / Pexels

一位关注AI行业的分析师表示,对于纯to C的AI Agent产品来说,这种成本压力可能会迫使团队考虑更多元化的商业模式,比如to B和to C的混合模式,或者向企业级市场转型。“纯粹的消费级AI Agent可能注定是烧钱的生意,至少在现阶段是这样。”

刘雨佳表示,“给Manus更多时间也是合理的”。毕竟,从3月份的视频爆红到现在,也就过了几个月时间,要求一个产品在这么短的时间内就实现商业化成功,确实有些过于苛刻。

从目前的发展趋势看,Manus选择的路径是:通过快速迭代来完善产品,通过深度整合来建立壁垒。

这个目标能不能实现,现在下结论还为时过早。但可以肯定的是,将视野拉得更广,Manus面临的挑战其实反映了整个AI Agent赛道的现状。

从技术层面看,市场上主流的AI Agent产品(如Adept、Lindsey等)大多处于“中间体”的位置:它们不做最底层的模型训练,也不直接面向特定的垂直场景,而是建立在第三方的大语言模型(如GPT系列、Anthropic的Claude系列)之上,专注于开发调度、规划、工具调用等“中间层”技术。这种定位虽然有其优势,但也面临着来自上下游的“挤压”。

往上看,是OpenAI、Anthropic等大模型厂商的“降维打击”。它们正在不断将Agent能力集成到自己的基础模型中,试图直接为用户提供端到端的解决方案。

往下看,各种垂直领域的AI应用正在涌现。它们在特定场景下(如法律场景的Harvey AI、金融场景的BloombergGPT等模型),往往能提供比通用Agent更精准、更深入的服务。

在这种竞争格局下,处于“中间层”的Manus们,必须找到自己的定位。正如华创证券的报告所说,AI Agent在To C的实用落地,核心在于能否从“建议”真正走向“交付”。

Manus的故事,也是所有中国AI公司在全球化浪潮中的故事。一位长期关注AI行业的投资人强调,年轻用户的尝鲜心理确实能够带来短期的用户增长,但要实现长期的商业价值,还是要回到产品的实用性上来。在这场关于技术、资本和市场的多重博弈中,谁能更好地平衡创新、商业和用户需求,谁才能笑到最后。

当然,我们也不应该过分悲观。AI Agent作为一个新兴领域,还有很大的探索空间。

*题图来源于Pexels。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏